“”आदिकाल से भारत वर्ष से जो ज्ञान की अपेक्षा रही,

वह पूरी हो चुकी है “”

मध्यस्थ दर्शन अन्य किसी भी दर्शन, विचार, चिंतन, शास्त्र

अथवा स्मृति पर आधारित नहीं है

यह स्वतंत्र रूप में यथार्थ ज्ञान का भाषाकारण (श्रुति) है|

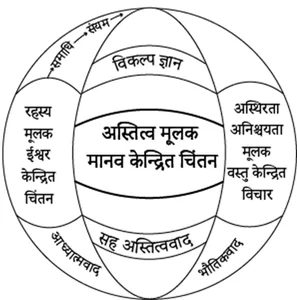

अस्थिरता, अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केन्द्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। रहस्यमूलक आदर्शवादी चिंतन विधि से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। दोनों प्रकार के वादों में मानव को ‘जीव’ कहा गया है। विकल्प के रूप में अस्तित्वमूलक मानव केन्द्रित चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन, सहअस्तित्ववाद में मानव को ज्ञानावस्था में होने का पहचान किया एवं कराया। विकल्प के पूर्व…

व्यापक सत्ता एवं प्रकृति का अनवरत सहअस्तित्व है | समस्त क्रिया (जड़ एवं चैतन्य प्रकृति) शून्य (व्यापक सत्ता) में ही नियंत्रित एवं संरक्षित है, इसीलिए प्रकृति का नाश नहीं है | इससे अधिक अस्तित्व में अध्ययन के लिए वस्तु नहीं है | इससे कम में अध्ययन पूरा होता नहीं|

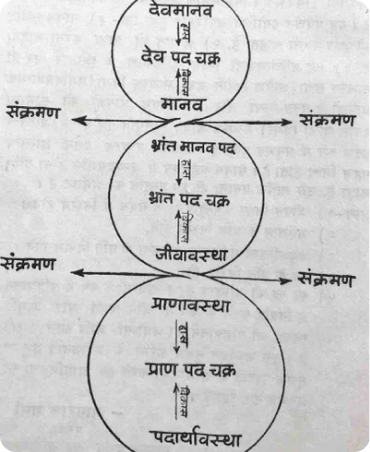

इस धरती में मानव ‘जागृति क्रम’ में “जीव चेतनावश” – ‘अमानवीयता में जी रहा है| यही मानव के सम्पूर्ण समस्याओं का कारण है|

‘मानवता’ जागृत मानव का कार्य व्यवहार का स्वरुप है – यही विकसित चेतना है| मानव, ज्ञान पूर्वक समाधानित, व् जागृत होता है| अस्तित्व में अनुभूत होता है|

मध्यस्थ दर्शन में ‘अनुसन्धान’ के ३ आधार बिंदु हैं:

जड़ परमाणु परमाणु में परिणाम का अमरत्व| जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य पद को प्राप्त करता है | यही ‘चैतन्य जीवन परमाणु’ है|

मानव में ज्ञान पूर्वक श्रम का विश्राम, विकसित चेतना पूर्वक जागृति, समाधान – प्रखर प्रज्ञा, सतर्कता, मानवीयतापूर्ण क्रियाकलाप|

मानव में अनुभव प्रमाण पूर्वक गति का गंतव्य| गुणात्मक विकास का परम बिंदु, जागृतिपूर्णता, सत्य, धर्म, निर्भयता, न्याय, नियम, जीवन तृप्ति और उसकी निरंतरता।

चेतना, उर्जा, पदार्थ, अस्तित्व, चैतन्य, ब्रह्म, भ्रम, जागृति, जीव-जगत इत्यादि के सम्बन्ध में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के तुलना में सहअस्तित्ववाद “अलग” क्या कह रहा है ?

|| ब्रह्म सत्य ; जगत शाश्वत ||

( शून्य रूपी सत्ता ही ब्रह्म है, इसमें जीव-जगत नियत है)

|| ईश्वर एक; देवी देवतायें अनेक ||

(व्यापक रूपी शून्य की ईश्वर संज्ञा है, शरीर बल उपरांत जागृत चेतन इकाइयों की देवी-देवता संज्ञा है)

|| मानव धर्म एक, समाधान अनेक ||

(सुख के आधार पर मानव धर्म एक है, शरीर रक्षण के आधार पर मानव जाति एक ज्ञान के आधार पर समाधान एक)

चैतन्य इकाई (जीवन) एक गठनपूर्ण परमानु है, अविनाशी है । इसमें ‘आत्मा’ नामक एक तत्वांश और इससे अभिन्नांश ९ परिवारी (बुद्धि-चित-वृत्ति-मन) में अंश है ।

‘जीवन’ में जीने की आशा है । सुख-शांति-संतोष- आनंद ९ एकांक जीना चाहता है । ‘जीवन’ ही मानव रूप में टूटता, करता एवं भोगता है ।

जीवन ही अज्ञानवश भ्रान्ति एवं दुःखी रहता है । और ज्ञान एकांक जागृत एवं सुखी, समतोलित होता है । ‘मानवता आरण्य एकांक मानवीय परम्परा में जीता है ।

मानवता: ज्ञान की व्यापकता एवं जड़-चैतन्य प्रकृति का अनादित्व

सिद्धांत: प्रकृति में श्रम-गति- परिणाम

व्यापक सत्ता एवं प्रकृति का अन्तरतर सहअस्तित्व है ।

अस्तित्व सहअस्तित्व है : व्यापक सत्ता में भौग, चित्त, इवा, जड़- चैतन्य प्रकृति

समस्त किया शून्य में ही नियतित्व एवं सन्तुलित है, इसीलिए प्रकृति का नाश नहीं है ।

जड़ प्रकृति में विकासक्रम चैतन्य प्रकृति में जागृतिक्रम एवं जागृति

इससे अधिक अस्तित्व में अध्ययन के लिए वस्तु नहीं है

इससे कम में अध्ययन पूरा होता नहीं

"द्वंद्वात्मक भौतिकवाद"

के स्थान पर

समाधानात्मक भौतिकवाद

प्रस्तावित है

"संघर्षात्मक जनवाद"

के स्थान पर

व्यवहारात्मक जनवाद

प्रस्तावित है

"रहस्यात्मक आध्यात्मवाद"

के स्थान पर

अनुभवात्मक आध्यात्मवाद

प्रस्तावित है

"लाभोन्मादी अर्थशास्त्र"

के स्थान पर

आवर्तनशील अर्थशास्त्र

प्रस्तावित है

"भोगोन्मादी समाजशास्त्र"

के स्थान पर

व्यवहारवादी समाजशास्त्र

प्रस्तावित है

"कामोन्मादी मनोविज्ञान"

के स्थान पर

मानव संचनतावादी मनोविज्ञान

प्रस्तावित है