प्रतिपादन > “अनुसन्धान” –संक्षिप्त परिचय (संकलन)

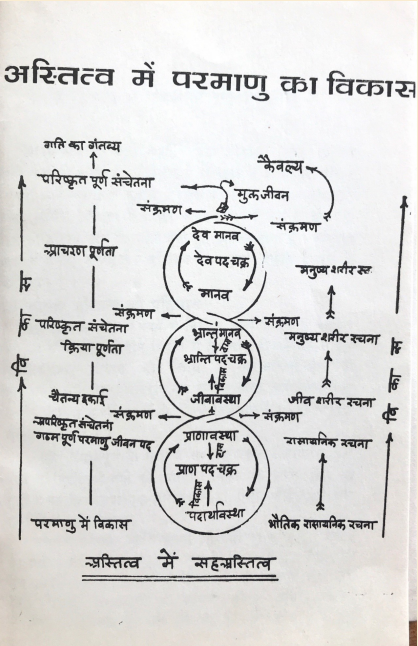

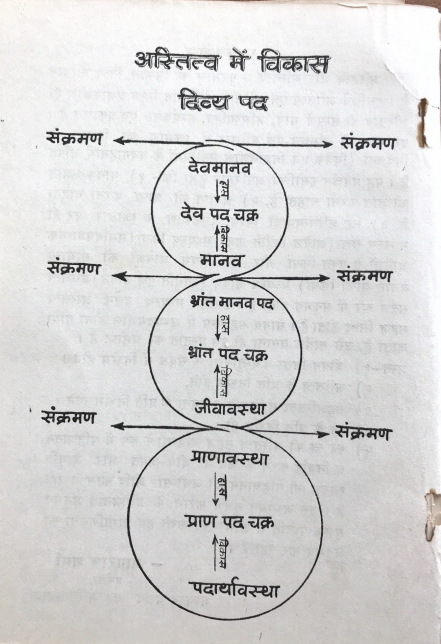

मध्यस्थ दर्शन के अनुसार अस्तित्व में परमाणु में तीन संक्रमण होते हैं

परिभाषाएं

पूर्णता :

संक्रमित

गठनपूर्णता: परमाणु में “परिणाम का अमरत्व”

क्रियापूर्णता : परमाणु में “श्रम का विश्राम”

आचरणपूर्णता: परमाणु में “गति का गंतव्य”

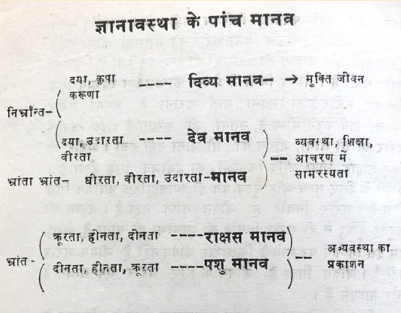

- दिव्य मानव प्रतिष्ठा-दिव्य मानवीयता।

- सहित आचरणपूर्णता, द़ृष्टापद प्रतिष्ठा जागृति, अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी।

- गति का गन्तव्य, सजगता, सहजता, प्रामाणिकता |

- जाना हुआ को माना, माना हुआ को जाना सहज परम विकास - ऋतंभरा प्रज्ञा |

३ पूर्णताएं : व्याख्या

गठनपूर्णता

अस्तित्व में व्यवस्था का मूल स्रोत और आधार परमाणु ही है। हर प्रजाति सहज परमाणु में मध्य में अंश अथवा अंशों का होना देखा गया है। इसी के साथ जड़-चैतन्य प्रकृति के रूप में मूलत: परमाणुएँ विभाजित है। जड़ परमाणुएँ अणु और अणु-रचित रचना सहित भौतिक-रासायनिक क्रियाकलापों में भागीदारी करना देखा जाता है। चैतन्य प्रकृति जीवनी क्रम, जागृति क्रम, जागृति और जागृति पूर्णता को प्रकाशित करने, व्यक्त करने और संप्रेषित करने/होने के क्रम में दृष्टव्य है।

चैतन्य परमाणु में भी मध्यांश का होना स्वाभाविक है और देखा गया है। चैतन्य परमाणु में मध्य में एक ही अंश होता है और मध्यस्थ क्रिया के रूप में वह सतत् कार्यरत रहता है।

जबकि जड़ परमाणुओं में मध्यस्थ क्रिया सहज कार्य करने वाला एक ही अंश होता है, परन्तु मध्य में एक से अधिक अंशों का समावेश भी रहता है। इसमें खूबी यही है जड़-परमाणुओं में मध्यांश के मध्यस्थ क्रिया सहज कार्य करने वाले और भी अंश उसके साथ जुड़े रहते है, कुछ अंश मध्य भाग में रहते हुए सम-विषमात्मक कार्य के लिये संतुलित बनाने के लिए सहायक बने रहते हैं। यही मुख्य कारण है जड़ परमाणुओं में प्रस्थापन-विस्थापन होने का। इसकी आवश्यकता इसलिये अनिवार्य है कि परमाणुओं में ही विकास क्रम, विकास प्रमाणित होता है और विकास प्रमाणित होने के लिये प्रस्थापन-विस्थापन अनिवार्य रहता ही है और अनेक यथास्थितियों के लिए सार्थक है।

चैतन्य इकाई रूपी परमाणु ‘जीवन’ में प्रस्थापन, विस्थापन सदा-सदा के लिये शून्य रहता है। इसी आधार पर मध्यांश रूप में एक ही अंश कार्यरत रहता है।

फलस्वरूप भारबन्धन से मुक्त रहता है। भारबन्धन से मुक्त होने का फलन है अणुबन्धन से मुक्त होने का सूत्र। गठनपूर्णता के अनन्तर स्वाभाविक रूप में परिणाम का अमरत्व जो परमाणु में क्रिया का आशय अथवा दिशा बनी रहती है, जिसके आधार पर ही विकास के साथ जागृति सुनिश्चित बनी रहती है। विकास का मंजिल ही परिणाम का अमरत्व होना देखा गया है। यह भी देखा गया है परावर्तन, प्रत्यावर्तन मध्यस्थ क्रिया का नित्य कार्य है। क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता, जागृति का द्योतक होना स्पष्ट हो चुकी है। क्रिया पूर्णता पूर्वक ही मानवीयतापूर्ण संचेतना (जानना-मानना-पहचानना-निर्वाह करना) सार्थक हो जाता है। आचरण पूर्णता में जागृति पूर्णता, गति का गंतव्य अनुभव सहज सार्थक होना देखा गया है। यही मुक्ति पद का प्रमाण है। दिव्य मानव का स्वरूप यही है।

क्रियापूर्णता

जागृतिक्रम में आशा, विचार, इच्छा बन्धन रहते हुए मानव प्रिय, हित, लाभवादी कार्यकलापों में व्यस्त रहते हुए भी जीवन सहज नियंत्रण, शरीर को जीवंत और नियंत्रित बनाये रखने में ‘मध्यस्थ क्रिया’ कार्यरत रहता है। इसी के साथ-साथ अव्यवस्था की पीड़ा, व्यवस्था की भासपूर्वक आवश्यकता, और पाने की आशा ‘मध्यस्थ क्रिया’ के रूप में ही निर्गमित होती है। अतएव जागृति की संभावना की ओर ध्यानाकर्षण होना ‘मध्यस्थ क्रिया’ की ही महिमा है।

मानव द्वारा ही भ्रमवश अल्प विकसित स्थिति में किये गये कार्यकलापों, कृत्यों के परिणाम स्वरूप धरती मानव निवास के लिये अयोग्य होने का क्रम आरंभ है। जागृत होने की आवश्यकता है और जीवन सहज रूप में हर व्यक्ति जागृति को स्वीकारता है। इन दोनों आवश्यकतावश जागृति और जागृति पूर्णता की ओर गतित होना अनिवार्य हुआ है। जागृति के क्रम में जीवन में कार्यरत मध्यस्थ क्रिया गठनपूर्णता सहज ऐश्वर्य को संतुलित रखते हुए न्यायपूर्ण विधि से व्यक्त होने के रूप में संतुलित, नियंत्रित और सार्वभौम व्यवस्था, अखण्ड समाज, सर्वतोमुखी समाधान में, से, के लिये भास, आभास, प्रतीति के रूप में कार्यरत रहता है, यही अवधारणा है। इसी बिन्दु में सह-अस्तित्व सहज विधि से वर्तमान में विश्वास होना मध्यस्थ क्रिया का वैभव होता है।

जागृत स्थिति में संघर्ष का तिरोभाव, सह-अस्तित्व में विश्वास होना मध्यस्थ क्रिया का प्रभाव है। ये सब प्रतीतियाँ बोध रूप में, सत्य बोध रूप में होना देखा गया है। यह बोध जागृत परंपरापूर्वक सर्वसुलभ होता है।

मध्यस्थ क्रिया सहज न्याय और धर्म (सर्वतोमुखी समाधान) व्यवहार में फलित होना स्वाभाविक होता है और प्रामाणिकता के लिये अपरिहार्यता निर्मित हो जाती है।

‘क्रिया पूर्णता’ की स्थिति में ‘मध्यस्थ क्रिया’ की महिमा है। तात्विक रूप में इस को इस प्रकार से देखा गया है न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य दृष्टियाँ भ्रम बन्धन से मुक्ति; श्रम का विश्राम; न्याय, धर्म, सत्य बोध होते ही स्वाभाविक रूप में ऐसा मध्यस्थ क्रिया सहज अनुशासित जीवन कार्य व्यवहार में प्रमाणित हो जाता है। इसी के साथ-साथ अनुभव की आवश्यकता अपने आप बलवती होता है। जीवन अपने में से व्यवस्था में भागीदारी सहज विधि को स्वीकार लेता है। यह सर्वदा के लिये संस्कार और बोध होना पाया जाता है। यही श्रम का विश्राम स्थिति है।

आचरणपूर्णता

‘आचरणपूर्णता’ चैतन्य इकाई में व्यक्त होना, प्रमाणित होना नियति सहज अभिव्यक्ति होने के कारण ही है। परिणाम का अमरत्व, श्रम का विश्राम और गति का गंतव्य सह-अस्तित्व सहज जागृति विधि सहित अभिव्यक्त होना, इसी धरती पर सुस्पष्ट हो जाता है।

‘आचरणपूर्णता’ स्थिति में मध्यस्थ क्रिया का जागृति पूर्णता सहज अर्थात् सह-अस्तित्व में अनुभव सहित प्रभाव क्षेत्र में सम्पूर्ण जीवन अभिभूत हो जाता है। इसको ऐसा देखा गया है कि जागृतिपूर्ण होते ही अर्थात् अस्तित्व में अनुभव होते ही जीवन के सभी अवयव पूर्णतया अनुप्राणित हो जाते है अर्थात् अनुभव सहज विधि से अनुप्राणित हो जाते हैं। यही बुद्धि में ‘सहज बोध’ चित में ‘सहज साक्षात्कार’, वृत्ति में ‘सहज तुलन’ एवं मन में ‘सहज आस्वादन’ नित्य प्रतिष्ठा के रूप में होना देखा गया है। इस जागृति प्रतिष्ठा सम्पन्न जीवन में चयन प्रक्रिया प्रामाणिकता से, विश्लेषण प्रक्रिया प्रामाणिकता से, चित्रण प्रक्रिया प्रामाणिकता से, संकल्प प्रक्रिया प्रामाणिकता से अभिभूत अनुप्राणित रहना देखा गया है। यही जागृति पूर्ण जीवन में मध्यस्थ क्रिया की महिमा है। जिसकी आवश्यकता, अनिवार्यता, प्रयोजनीयता कितना है, कहाँ तक है? यह हर व्यक्ति मूल्याकंन कर सकता है।

तात्विक रूप में ‘आचरण पूर्णता’ ही गंतव्य होने के कारण अस्तित्व ही नित्य वर्तमान और स्थिर होना अस्तित्व में अनुभव के फलन में सत्यापित होता है। यही सत्यापन सम्पूर्ण जीवन क्रियाकलापों में अनुप्राणन विधि में स्थापित हो जाता है अर्थात् आत्मा में हुई अनुभव से जीवन सहज सभी क्रियाएँ अनुप्राणित हो जाते हैं और अनुभव के फलन में तृप्ति अथवा आनन्द आत्मा में होना स्वाभाविक है।